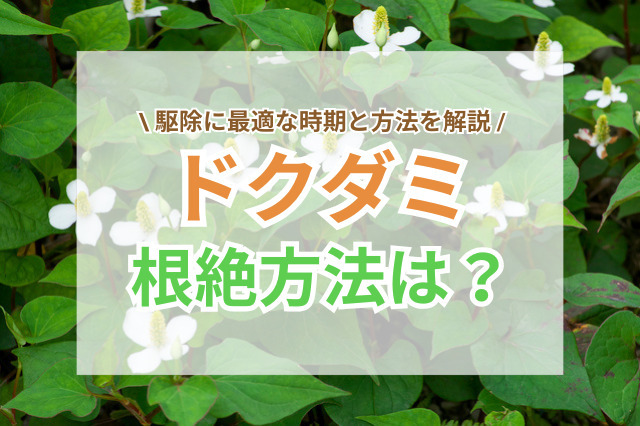

ドクダミ駆除が難しい理由と最適な時期

ドクダミの駆除に何度挑戦しても失敗してしまう理由は、その特殊な繁殖メカニズムにあります。

このセクションでは、ドクダミが普通の雑草とは異なる厄介な特性を持つ理由と、効果的な駆除を実現するための最適なタイミングについて詳しく解説します。

なぜドクダミは普通の草取りでは根絶できないのか

ドクダミがほかの雑草と違い、普通の草取りで根絶できない最大の理由は、地中深くに張り巡らされた複雑な「地下茎」のシステムにあります。

地上部分を取り除いても、土の中に残った地下茎の一部から数週間で新芽が生えてきてしまいます。

さらに厄介なのは、ドクダミが持つ驚異的な再生能力です。

根が傷つくと、それが刺激となって再生が促され、より旺盛に成長する特性があります。

加えて、ドクダミは種子と地下茎の両方で繁殖します。

このような複合的な繁殖戦略が、一般的な草取りでは対処しきれない根本的な原因となりやすいのです。

地下茎による驚異的な繁殖メカニズム

ドクダミが「抜いても抜いても生えてくる」最大の理由は、地下に広がる白い地下茎の存在です。

この地下茎は土の深さ20~30cmあたりに広がることが多く、横方向には1m以上も伸びて広範囲に勢力を拡大する可能性もあります。

地下茎が特に厄介なのは、節々に休眠芽を持っている点です。

親株を刈り取っても、地下茎に蓄えた栄養で独立して新しい芽を出せるのです。

また、地下茎は非常に切れやすく、手で抜く際にちぎれた断片が土中に残ると、そのわずかな破片からでも簡単に再生してしまいます。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 深度 | 20~30cm(より深くなる場合もある) |

| 横方向の範囲 | 1m以上に及ぶことがある |

| 栄養貯蔵能力 | 数年にわたり再生することがある |

この手ごわい地下茎ネットワークこそ、表面の草取りだけではドクダミを根絶しにくい理由であり、「雑草界のラスボス」と呼ばれる所以なのです。

根を傷つけると逆効果!分裂増殖する再生能力

ドクダミの最も厄介な特性の一つが、根や地下茎を傷つけることでかえって増殖してしまう点にあります。

中途半端に地下茎を切断すると、その切断面から複数の新芽が発生し、さらに多くの個体に分裂してしまうのです。

これは、土の中に残った根の断片一つひとつが、独立した個体として再生する能力を持っているためです。

草刈りや浅く掘り起こすといった表面的な除去作業を繰り返すほど、地下で眠っていた芽の発芽を促すことにつながり、ドクダミの繁殖範囲を広げてしまう結果になりかねません。

この特性を知らずに闇雲に草取りを続けると、地下茎を細かく断ち切ってしまい、根絶が難しくなる可能性があります。

5月頃まで(6~8月の開花時期を迎える前)の駆除が最適

ドクダミ駆除を効果的に行いやすい時期は、一般的には5月頃までです。

なぜなら、この時期のドクダミは地下茎の栄養状態が大きく変化するからです。

4月から5月にかけて、ドクダミは地下茎に蓄えた栄養を新芽の成長のために集中的に使います。

地下茎の栄養が一年で最も少なくなるこの時期に除草剤をまくと、薬剤の成分が葉から根まで効率よく浸透し、地下茎ごと枯らせるのです。

5月を過ぎると状況は一転します。6月以降は成長が活発になり、地下茎に再び栄養が蓄えられ始めるため、駆除の効果が下がってしまいます。

花が咲く前の4月から5月までに駆除を終えることが、ドクダミを抑え込むための重要なポイントになるでしょう。

\専門業者に相談したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

主なドクダミ駆除方法

ドクダミの駆除にはいくつか方法がありますが、地下茎まで確実に枯らすためには慎重な方法選びが大切です。

それぞれの特徴と注意点を、詳しくみていきましょう。

手作業による完全除去は困難

手作業でドクダミを抜き取ろうとしても、地下茎のネットワークを完全に取り除くことは、残念ながら極めて困難です。

ドクダミの地下茎は地中深くまで広範囲に張り巡らされており、人の力だけで全てを掘り起こすのは現実的ではありません。

さらに、スコップなどで掘り起こす際に地下茎が切れると、土の中に残った断片がそれぞれ新しい株として再生してしまいます。

部分的に取り除こうとすると、かえって残った根から新たな芽が出て、繁殖を促してしまうのです。

手作業駆除の現実的な課題

大変な労力をかけて掘り起こし作業をしても、どうしても根の取り残しは避けられません。

せっかく頑張って根を掘り出しても、取り残しがあれば数週間後には再び生えてきてしまいます。

結果として、元の数以上にドクダミを増やしてしまうリスクがある点が、手作業の最大の問題点といえるでしょう。

除草剤(葉茎処理剤)散布が最も効果的

ドクダミの完全な根絶を目指すなら、グリホサート系などの葉茎処理剤という種類の除草剤を散布する方法がおすすめです。

地下茎まで成分が移行してドクダミを枯らす効果が期待できる、有力な選択肢の一つとされています。

散布に最適な時期は、やはり新芽が伸びる4~5月です。

この時期はドクダミの成長が活発で、除草剤の成分を最も吸収しやすくなります。

地下茎の栄養が少ない春先に薬剤をまくことで、根のすみずみまで効率よく成分を届けやすくなります。

葉の表と裏にムラなく薬剤を散布し、間隔をあけて2~3回ほど繰り返すと効果を高めやすいでしょう。

ほかの植物を育てないなら塩をまいて枯らすのも有効

使ったドクダミ駆除は、今後ほかの植物を育てる予定がない場所でのみ有効な方法です。

塩は浸透圧の働きで植物の細胞から水分を奪い、ドクダミを枯らす効果があります。

ただし、塩はほかの植物も枯らしてしまうため、周囲にドクダミ以外の植物がある場合には向きません。

また、まいた塩は土壌に長期間とどまることから、数年間ほかの植物も育たなくなってしまいます。

そのため、花壇や菜園での使用は絶対に避け、駐車場脇や通路など、今後も植物を育てない場所に限定して使いましょう。

粗塩をまいて雨で溶かし、地下茎まで浸透させることで根絶が期待できます。

しかし、塩害で土が使えなくなるため、場所選びは慎重に行ってください。

\専門業者に相談したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

根絶を目指すための予防対策

ドクダミの駆除に成功しても、土の中に残った地下茎のわずかな断片や種子から、再び繁殖してしまう可能性があります。

根絶を確実なものにするには、駆除後の予防対策が欠かせません。ここでは、効果的な予防方法を2つご紹介します。

防草シートで日光を遮る

防草シートは、ドクダミの駆除後の予防にとても効果的なアイテムです。

シートを地面に敷くことで日光を遮断し、新芽が出ても光合成ができずに枯れていきます。

最終的には地下茎の栄養を使い果たし、徐々に絶えていく効果も期待できます。

より確実な効果を得るには、シートを敷く前に除草剤でドクダミを枯らしておくのがおすすめです。

遮光率が高く耐久性のある厚手のものを選ぶと、数年〜10年と長期間にわたって効果を発揮できる可能性があります。

土壌処理剤による発芽抑制の活用と注意点

土壌処理剤は、ドクダミ駆除後の再発防止に特化した、予防のための薬剤です。

土の表面に薬剤の層を作り、残った種子や地下茎から新しい芽が出るのを効果的に抑えてくれます。

粒状のタイプが一般的で、土にまくと有効成分が約6ヶ月間持続する製品が多いです。

駆除作業が終わった直後の土にまくとよいでしょう。

ただし、土壌処理剤には「後作制限」という重要な注意点があります。

薬剤を使った場所では、一定期間、野菜や花などを植えられなくなるのです。

使用前に必ず製品のラベルで制限期間を確認し、将来のガーデニング計画と照らし合わせて慎重に検討することが大切です。

ドクダミ駆除は、計画的に有効な方法を

ドクダミの完全駆除は決して簡単ではありませんが、正しい知識と適切な方法を実践すれば成果を得やすくなるでしょう。

駆除の成功には時期の見極めが重要で、特に春から初夏にかけての成長期が最も効果的なタイミングとなります。

地上部分だけでなく地下茎まで確実に枯らすことで、再発を防ぎやすくなります。

物理的な除去から除草剤の活用まで、状況に応じた最適な方法を選択し、継続的な管理を行うことでドクダミのない快適な庭づくりを実現しましょう。

\専門会社に相談したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

こちらの記事もおすすめ♪

>> カタバミの駆除方法

リショップナビは3つの安心を提供しています!

リショップナビは3つの安心を提供しています!

-

ご希望にあった会社をご紹介!

お住まいの地域に近く・ご希望のリフォーム箇所に対応が可能という基準を元に、厳選した会社をご紹介。可能な限り、ご要望にお応えできるように対応致します。

-

しつこい営業電話はありません!

紹介する会社は、最大で5社まで。また、連絡を希望する時間帯をお伝え頂ければ、しつこい営業電話をすることはありません。

-

見積もり後のフォローも致します

ご紹介後にご不明点や依頼を断りたい会社がある場合も、お気軽にご連絡ください。弊社から各会社へのご連絡も可能となっております。

ピックアップ記事

ピックアップ記事

庭・ガーデニングリフォームのポイント

庭・ガーデニングリフォームのポイント

豊富なリフォーム事例を公開中!

豊富なリフォーム事例を公開中!

庭の雑草対策!手間を減らしてすっきり保つ...

庭の雑草対策!手間を減らしてすっきり保つ...

庭木伐採の費用相場はどれくらい?高さ別料...

庭木伐採の費用相場はどれくらい?高さ別料...

庭をコンクリートにする費用相場は?メリッ...

庭をコンクリートにする費用相場は?メリッ...

庭・ガーデニングのおすすめ記事

庭・ガーデニングのおすすめ記事