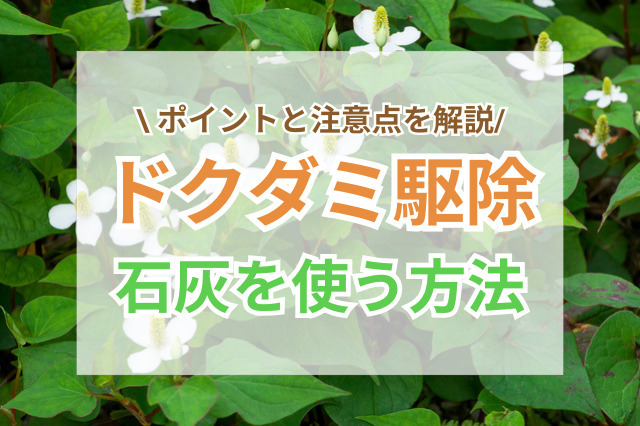

ドクダミが増える原因とは?

ドクダミが庭に一度根付くと、短期間で広がってしまうことがあります。

効果的な駆除を行うには、まずドクダミがどのような仕組みで増え、どんな環境を好むのかを理解することが重要です。

地下茎で広がる強い生命力

ドクダミが厄介な理由は、地下茎を横に伸ばして増える性質にあります。

地上に見える葉や茎を刈り取っても、土の中に張り巡らされた地下茎が残っていれば、そこから何度でも新芽を出してくるのです。

地下茎は浅く広く張る性質があり、非常に繁殖力が強いです。

一本の地下茎から複数の芽が出るだけでなく、草取りで地下茎が切れても、その断片から新しい株が再生してしまうほどです。

また、ドクダミは半日陰で湿った酸性土壌を好む性質があります。

一度定着すると地下茎のネットワークを広げて急速に群生化するため、庭の一角から広範囲に及んでしまうのです。

湿った土壌や日陰を好む性質

ドクダミが繁殖しやすい場所には、共通した環境条件があります。

具体的には、次のような場所で特に増えやすい傾向がみられます。

|

● 水はけが悪く常に湿っている土壌 ● 建物の北側や樹木の下など、直射日光が当たりにくい半日陰や日陰 ● 酸性に傾いた土壌環境 |

中でも、ドクダミは酸性の(弱酸性から中性付近のやや湿った)土壌を好む傾向があります。

湿気と日陰、そして酸性土壌という3つの条件がそろうと、地下茎が活発に成長し、短期間で広がってしまいます。

石灰によるドクダミ対策の考え方

ドクダミ駆除に石灰を活用する方法は、土壌の性質を変えることで根本的な解決を目指すアプローチです。

土壌をアルカリ性に近づける

ドクダミは酸性土壌を好む性質があるため、石灰で土壌をアルカリ性に近づけることで、生育しにくい環境を作れます。

土壌のpH値を6.5~7.0付近まで上昇させると、ドクダミが根付きにくくなる可能性があります。

これは、土壌の化学的な性質を変化させることで、ドクダミの生育を根本から抑えるアプローチです。

ただし、石灰が土壌に浸透して効果を発揮するまでには、数週間から数か月の時間を要します。

そのため即効性は期待できず、地下茎を物理的に取り除く作業と組み合わせることで、より確実な対策が可能となります。

ドクダミが好む酸性土壌を改善できる

ドクダミはpH5.0~6.5程度の酸性寄りの土壌で、特によく育つ傾向があります。

石灰をまくことで土壌の酸度が中和され、pHをアルカリ性寄りに調整できます。

土壌の状態に合わせた散布量の目安は、次の通りです。

| 土壌pHが6.0以下の場合 | 1平方メートルあたり100g |

|---|---|

| 土壌pHが6.0以上の場合 | 1平方メートルあたり50g |

土壌がアルカリ性に傾くと、ドクダミが生育しにくくなり、新芽の発生や地下茎の成長を抑えられる傾向があります。

さらに、土壌のpHが中性に近くなることで、ほかの植物が育ちやすい環境にもなります。

その結果、ドクダミとの養分をめぐる競争で、ほかの植物が優位に立てるようになるのです。

\専門業者に相談したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

石灰を使う際の注意点

石灰をまくことは、ドクダミの繁殖を抑える効果を見込める方法ですが、使い方を間違えると思わぬトラブルを招く可能性があります。

散布量やタイミングを適切に管理しないと、大切に育てているほかの植物まで枯らしてしまうリスクがあるのです。

安全で確実な駆除を実現するために、押さえておきたいポイントをご紹介します。

多くまきすぎると、ほかの植物に悪影響も

石灰を使ったドクダミ対策は効果的ですが、量を間違えると逆効果になることも。

過度な使用は土壌に悪影響を及ぼす可能性があるため、少量から試しながら調整することが大切です。

石灰をまきすぎると土壌がアルカリ性に傾きすぎ、大切に育てている野菜や花木など、ほかの植物に悪影響を及ぼすおそれがあります。

散布する際は、ドクダミ以外の植物にかからないようシートで覆うといった工夫も大切です。 特にブルーベリーやツツジなど酸性土壌を好む植物は影響を受けやすいので注意が必要でしょう。

まずは少量から始めて様子を見ながら調整すると、安全に対策を進められます。

まくタイミングは春〜初夏が目安

ドクダミ対策で石灰を使うなら、散布する時期が効果を大きく左右します。

最も適しているのは、春から初夏にかけての4~6月頃です。

この時期はドクダミの地下茎が活発に成長を始め、夏に向けて一気に増殖する準備をしています。

成長が本格化する前に石灰で土壌をアルカリ性に傾けておけば、新芽の発生をある程度抑えられます。

また、春先は土壌の水分量が安定しており、石灰が土に浸透しやすい条件が整っています。

雨が降る前に散布するか、まいた後に水やりをすると、石灰が土壌によくなじみます。

梅雨の雨を利用して石灰を浸透させ、夏場の繁殖期前に土壌改良を終えるのが理想です。

\専門業者に相談したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

しつこいドクダミを根絶するコツ

ドクダミ根絶を目指すなら物理的除去が基本となりますが、石灰と防草シート、除草剤を適切に組み合わせることで駆除効果を高めやすくなります。

それぞれの特性を活かした戦略的なアプローチで、しつこいドクダミに終止符を打ちましょう。

根からしっかり取り除くことが大切

ドクダミを完全に駆除するには、地上部だけでなく、土の中に張り巡らされた地下茎まで取り除く必要があります。

この白い根茎が少しでも残っていると、そこから再び芽を出してしまうからです。

物理的に取り除く際は、次のポイントを押さえるのがコツです。

|

● スコップやクワで土を深く掘り返し、地下茎を切らないよう慎重に引き抜く ● 根が切れるとそこから再生するため、できるだけ傷つけずに取り除く ● 作業後は土をふるいにかけるなどして、白い根の破片が残っていないか確認する |

根の取り残しがあると数週間で再発するため、時間をかけて丁寧に作業することが大切です。

専用の草取り道具を使うと、より効率的に地下茎を除去できますよ。

石灰とあわせて防草シートや除草剤も検討する

石灰による土壌改良は効果的ですが、ドクダミの生育を抑えるまでには数か月かかります。

その間も繁殖を防ぐために、防草シートを併用するのも有効な方法です。

防草シートで光を遮断すれば、新たな芽の発生を物理的に抑えられます。

石灰の効果が現れるまでの期間、ドクダミの成長を確実に止めることができるでしょう。

除草剤を使う場合は、地下茎まで枯らせるグリホサート系など、根まで浸透するタイプを選ぶのがおすすめです。

先に除草剤でドクダミを枯らしてから石灰をまくと、駆除効果がより高まります。

物理的な除去、除草剤、石灰という3つの方法を組み合わせることで、持続的な抑制効果を得やすくなります。

それぞれの長所を活かした戦略的なアプローチが、ドクダミの再発を防ぐ対策につながります。

\専門業者に相談したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

石灰を効果的に用いてドクダミを駆除

多くの方が「去年はほんの少しだったのに」と驚くほど、ドクダミは特有の繁殖メカニズムで庭にはびこります。

ドクダミが好む酸性の土壌を石灰でアルカリ性寄りにし、生育しにくい環境を作ることが基本的な考え方となります。

苦土石灰の適切な散布量や土壌pH調整のコツ、効果が現れるまでの期間など、実践的なポイントを詳しく解説しました。

石灰を用い、防草シートなどと合わせて、ドクダミの根絶を目指しましょう。

\専門の業者へ相談したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

リショップナビは3つの安心を提供しています!

リショップナビは3つの安心を提供しています!

-

ご希望にあった会社をご紹介!

お住まいの地域に近く・ご希望のリフォーム箇所に対応が可能という基準を元に、厳選した会社をご紹介。可能な限り、ご要望にお応えできるように対応致します。

-

しつこい営業電話はありません!

紹介する会社は、最大で5社まで。また、連絡を希望する時間帯をお伝え頂ければ、しつこい営業電話をすることはありません。

-

見積もり後のフォローも致します

ご紹介後にご不明点や依頼を断りたい会社がある場合も、お気軽にご連絡ください。弊社から各会社へのご連絡も可能となっております。

ピックアップ記事

ピックアップ記事

庭・ガーデニングリフォームのポイント

庭・ガーデニングリフォームのポイント

豊富なリフォーム事例を公開中!

豊富なリフォーム事例を公開中!

高くなりすぎた木を剪定|自分で行う場合・...

高くなりすぎた木を剪定|自分で行う場合・...

キウイの剪定の最適な時期は冬と夏?|実を...

キウイの剪定の最適な時期は冬と夏?|実を...

ゴムの木の剪定方法|大きくなりすぎた枝を...

ゴムの木の剪定方法|大きくなりすぎた枝を...

庭・ガーデニングのおすすめ記事

庭・ガーデニングのおすすめ記事