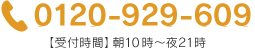

床下浸水が起きる主な原因

床下浸水は突然起こるため、事前に原因を把握しておくことが大切です。

主な要因として、台風や豪雨による排水の逆流、設備の劣化、そして住宅の構造や立地条件が挙げられます。

これらの原因を理解することで、ご自宅のリスクをあらかじめ評価し、適切な対策を講じられるようになります。

豪雨や台風による排水の逆流

台風や集中豪雨の際には、短時間で大量の雨水が下水管へ一気に流れ込みます。

処理能力を超える雨水が流入すると、行き場を失った下水が排水管を逆流し、床下へ侵入するケースがあるのです。

特に都市部では、舗装された道路や建物が多く、雨水が地面にしみ込みにくいため、排水管への負荷が集中しやすい傾向にあります。

地盤が低い場所や排水設備が不十分な住宅では、雨水がたまりやすく床下への浸水リスクが高まります。

また、設備の老朽化が進んだ地域では、河川などの水位が上がると排水管から水が逆流する可能性もあります。

地盤や排水設備の劣化

地盤や排水設備の劣化も、床下浸水を引き起こす大きな要因のひとつです。

建物周辺の地盤に適切な傾斜がないと、雨水が自然に流れず敷地にたまりやすくなります。

排水溝があっても落ち葉やゴミで詰まっていると、雨水の処理が追いつかず床下へ水が侵入するリスクが高まります。

特に注意したいのは、次のような劣化のサインです。

|

● 排水管の亀裂や継ぎ目の緩みによる水漏れ ● 経年劣化による配管の破損や老朽化 ● 排水溝や雨樋の詰まり・破損 |

築年数が経過した住宅では、こうした設備トラブルが起こりやすい傾向にあります。

定期的な点検とメンテナンスで、浸水のリスクを最小限に抑えましょう。

住宅の構造や立地による影響

お住まいの構造によって、床下浸水のリスクは大きく変わります。

特に木造住宅では、基礎の通気口が低い位置にあると、大雨の際に雨水が直接侵入してしまうケースが少なくありません。

基礎や外壁のひび割れ、継ぎ目の隙間も雨水の侵入経路となってしまいます。

立地条件も床下浸水に大きく影響を及ぼします。

河川や低地の近くは地盤が低いため、雨水がたまりやすく浸水リスクが高まります。

住宅の構造や周囲の地形によっては、雨水が集中的に流れ込んでしまうこともあるでしょう。

新興住宅地では排水設備の整備が、古い住宅地では配管の老朽化などが原因で、床下浸水が発生しやすくなっています。

ご自宅の構造と立地のリスクを、あらかじめ理解しておくことが大切です。

\専門業者を探したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

床下浸水時の応急処置と対策

床下浸水が発生した際は、感電のリスクを避けながら迅速に対応することが求められます。

ここでは、安全を最優先にした具体的な応急処置の手順と長期的な対策をご紹介します。

まずは安全を確保して電源を切る

床下浸水を発見したら、何よりもまず感電事故を防ぐためにブレーカーを落として電源を遮断しましょう。

水に濡れた状態で電気が通っていると、重大な事故につながる恐れがあるためです。

同時にガスの元栓も閉めておくと、より安心です。

ブレーカーを切った後は、懐中電灯などを使って床下の状況を確認してください。

このとき、濡れた電気設備や配線には絶対に素手で触れないよう注意しましょう。

作業を始める前には、ご家族を安全な場所に避難させてください。

一人での作業は危険ですので、複数人で協力しながら進めることをおすすめします。

浸水が続いている場合は、無理せず避難を優先しましょう。

作業時は防護服を着る

床下浸水後の清掃では、汚水や泥に含まれる病原体から身を守るため、適切な防護装備の着用が欠かせません。

素手や素顔での作業は感染症のリスクを高めるため、必ず全身を保護してから始めましょう。

作業時に必要な装備は次の通りです。

|

● 長袖長ズボン:肌の露出を避け、破傷風菌などの病原体から身を守る ● 厚手のゴム手袋:直接的な汚染から手を保護する ● 防塵マスク:有害な粉塵やカビの胞子の吸入を防ぐ ● ゴーグル:目への汚染を防ぎ、消毒薬による炎症リスクを軽減する ● ゴム長靴:水分の侵入を防ぎ、滑りにくい底のものが望ましい |

作業が終わったら、流水と石鹸でしっかり手を洗い、うがいも徹底してください。

汚れた防護服は適切に処分し、二次感染のリスクをなくすことが大切です。

水を抜いた後は乾燥と消毒を徹底

床下の水を排出した後は、十分な乾燥作業が重要です。

雑巾や新聞紙で水分を拭き取り、扇風機やサーキュレーターで送風して湿気をしっかり取り除きましょう。

厚生労働省の指針では、一般的な浸水では床下の消毒は原則不要とされています。

清掃と乾燥を十分に行えば、衛生上の問題は基本的に起こらないと考えてよいでしょう。

ただし、汚泥が取り除きにくい場所や下水が混入した場合は、消毒の実施を検討してください。

乾燥が不十分だと、木材の腐食やカビの繁殖、シロアリ被害の原因となります。

完全に乾くまで換気を続けましょう。

再発防止には排水経路や防水工事の見直しも

床下浸水を繰り返さないためには、排水経路の改善と防水対策が欠かせません。

住宅周辺の排水溝に落ち葉やゴミが詰まると雨水の流れが滞り、浸水リスクが高まります。

定期的な清掃に加え、雨樋の破損箇所を修理しておくことも大切です。

老朽化した排水管や基礎部分から水が漏れている場合は、専門業者による防水や補修工事で侵入経路を断つ必要があります。

地盤沈下が進んでいる地域では、基礎のかさ上げや通気口の位置変更が有効な場合もあります。

自治体によっては補助金が適用される工事もありますので、事前に確認すると経済的な負担を軽減できるでしょう。

\専門業者を探したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

専門業者に依頼するほうがよいケース

床下浸水の被害状況によっては、ご自身での対処が難しく、専門業者に依頼した方が安全で確実なケースがあります。

泥や下水が混ざった浸水

泥や下水が混ざった浸水は、通常の雨水とは異なり健康被害をもたらす可能性があります。

泥には細菌が含まれており、放置すると悪臭だけでなく、病原菌による感染リスクも高まります。

こうした汚染された水や泥は、一般的な道具で完全に取り除くことは困難です。

専門的な防護装備と適切な消毒作業が必要なため、個人での対応には限界があります。

また、汚染された廃棄物の処理には専門知識が求められます。

プロに任せることで、カビや腐食、シロアリといった二次被害を防ぎ、ご家族の健康と住まいの安全を守ることにつながります。

木材や断熱材まで浸水している場合

木材や断熱材まで水が達してしまった場合、ご自身での対処は非常に困難です。

床下の木材が長時間湿ったままだと腐朽菌が発生し、住宅の構造強度が低下してしまうためです。

濡れた断熱材は乾きにくく、湿気が高い状態が続くと「結露・カビ・腐朽菌・シロアリ」という連鎖的な被害につながりかねません。

断熱性能が落ちるだけでなく、健康被害や悪臭の原因となり、建物の価値が損なわれるリスクもあります。

構造材や断熱材の交換には、専門知識と技術が不可欠です。

床下という狭く危険な場所での作業は安全の確保が難しいため、専門業者への依頼が推奨されます。

\専門業者を探したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

床下浸水した場合は感電に注意して適切な対応を

床下浸水は大雨や配管の破損など様々な原因で発生し、放置すると建物の構造やご家族の健康に深刻な影響を与える可能性があります。

被害を最小限に抑えるには、原因の把握と迅速な応急処置が欠かせません。

また、根本的に問題を解決するためには、専門業者による適切な対処が重要です。

\専門業者を探したい!/

リフォーム会社一括見積もり依頼 ▶

リショップナビは3つの安心を提供しています!

リショップナビは3つの安心を提供しています!

-

ご希望にあった会社をご紹介!

お住まいの地域に近く・ご希望のリフォーム箇所に対応が可能という基準を元に、厳選した会社をご紹介。可能な限り、ご要望にお応えできるように対応致します。

-

しつこい営業電話はありません!

紹介する会社は、最大で5社まで。また、連絡を希望する時間帯をお伝え頂ければ、しつこい営業電話をすることはありません。

-

見積もり後のフォローも致します

ご紹介後にご不明点や依頼を断りたい会社がある場合も、お気軽にご連絡ください。弊社から各会社へのご連絡も可能となっております。

ピックアップ記事

ピックアップ記事

フローリング・床リフォームのポイント

フローリング・床リフォームのポイント

豊富なリフォーム事例を公開中!

豊富なリフォーム事例を公開中!

お風呂の床下から水漏れする原因は?修理方...

お風呂の床下から水漏れする原因は?修理方...

地震・台風・停電など災害やライフラインの...

地震・台風・停電など災害やライフラインの...

防災瓦は本当に地震/台風に強い?メリット...

防災瓦は本当に地震/台風に強い?メリット...

フローリング・床のおすすめ記事

フローリング・床のおすすめ記事