結露の原因・対策とは?窓サッシ・壁紙の結露を防止する方法

更新日:

気温が下がり、暖房を使うようになると、「結露」が窓のガラスや壁に出現します。毎日の拭き取りが大変なだけでなく、そのまま対策をしないと、カビや建物の劣化に繋がり、トラブルとなってしまいます。 まずは結露が発生する原因を把握し、結露を防止の対策を実践しましょう。手軽にできる方法から、おすすめのリフォーム・費用・注意点まで、まとめてご紹介します!

目次

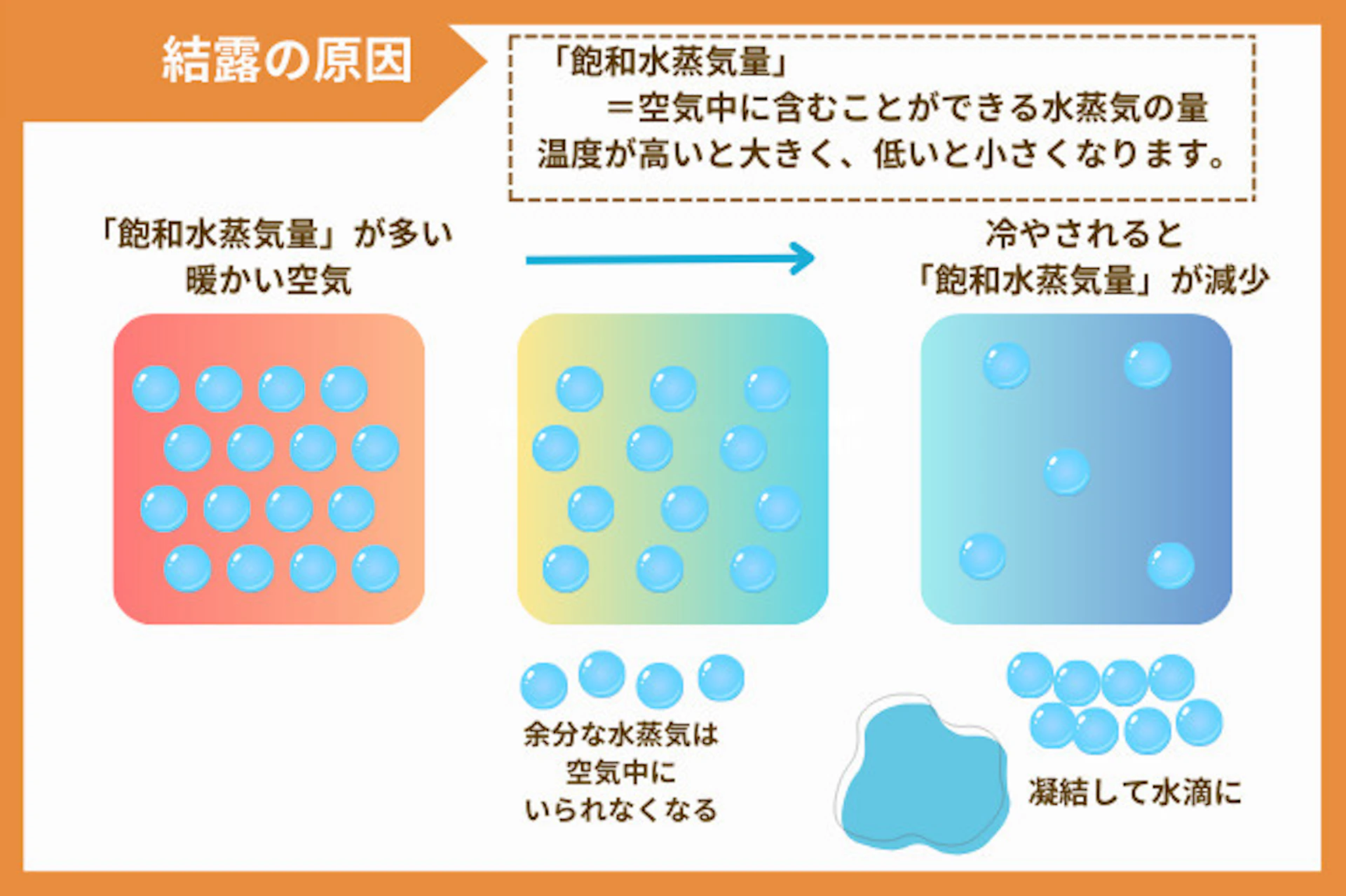

結露の原因とは

結露の一例として、冷たい飲み物をグラスに注いでしばらくすると、表面に水滴が現れる現象があります。

空気中に水蒸気を含むことができる最大の量を「飽和水蒸気量」と呼び、温度が高いほど多くなります。

冷たいグラスの表面で暖かい空気が急激に冷やされると、「飽和水蒸気量」が小さくなり、その限界を超えた水蒸気が水に変わるため、水滴となって目に見えるようになるのです。

窓は結露が起こりやすい

結露の原因は「温度差」と「湿度」です。

暖かい室内の空気と、冷たい外の空気との境目となる窓ガラスは、結露が起こりやすい場所です。

ここで室内の暖かく湿った空気が急激に冷やされて、空気中の水蒸気が水へと変わるわけです。

>> 窓の湿気対策はどうする?

>> 窓の結露がひどい原因と対策

ほかにも、家の中に温度差の激しい箇所や湿気が滞留する場所があれば、天井・壁・ドアなどにも結露は起こります。

結露を防ぐためには、「温度差」や「湿気」をできるだけ解消することが重要となるのです。

結露を放置した場合に起こるトラブル

結露をそのままにしておくと、まずは表面上の問題、そして見えない部分へのトラブルへと繋がっていきます。

ここでは、特に起きやすい2つのトラブルについてご説明しましょう。

カビが発生しやすい環境

湿気と適度な温かさがあったり、結露が繰り返し起きたりする場所は、カビが発生しやすい環境です。

さらに、掃除を怠るとホコリが溜まり、カビの繁殖が進みます。

カビが増えると、目に見えない胞子を放出し、ダニが集まってフンを飛散するのです。

日々これらを吸い込むと体内に蓄積し、やがてアトピーやぜんそくなどのアレルギー、呼吸器の疾患を引き起こしてしまうリスクがあります。

シミや腐食による建物への影響

結露が多いと、壁紙クロスや窓枠、フローリングなどの木材部分に水が染み込みます。

こうした場所に発生した結露はやがてシミとなり、放置すると壁紙が剥がれ、石膏ボードや床下などの内部まで水が浸透してしまいます。

内部まで水が侵入すると、木材や断熱材、柱、さらには建物の土台部分まで腐食が進行する場合があります。

結露が原因で、最終的には建物が倒壊するリスクも考えられるのです。

結露防止対策が得意な リフォーム会社を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼

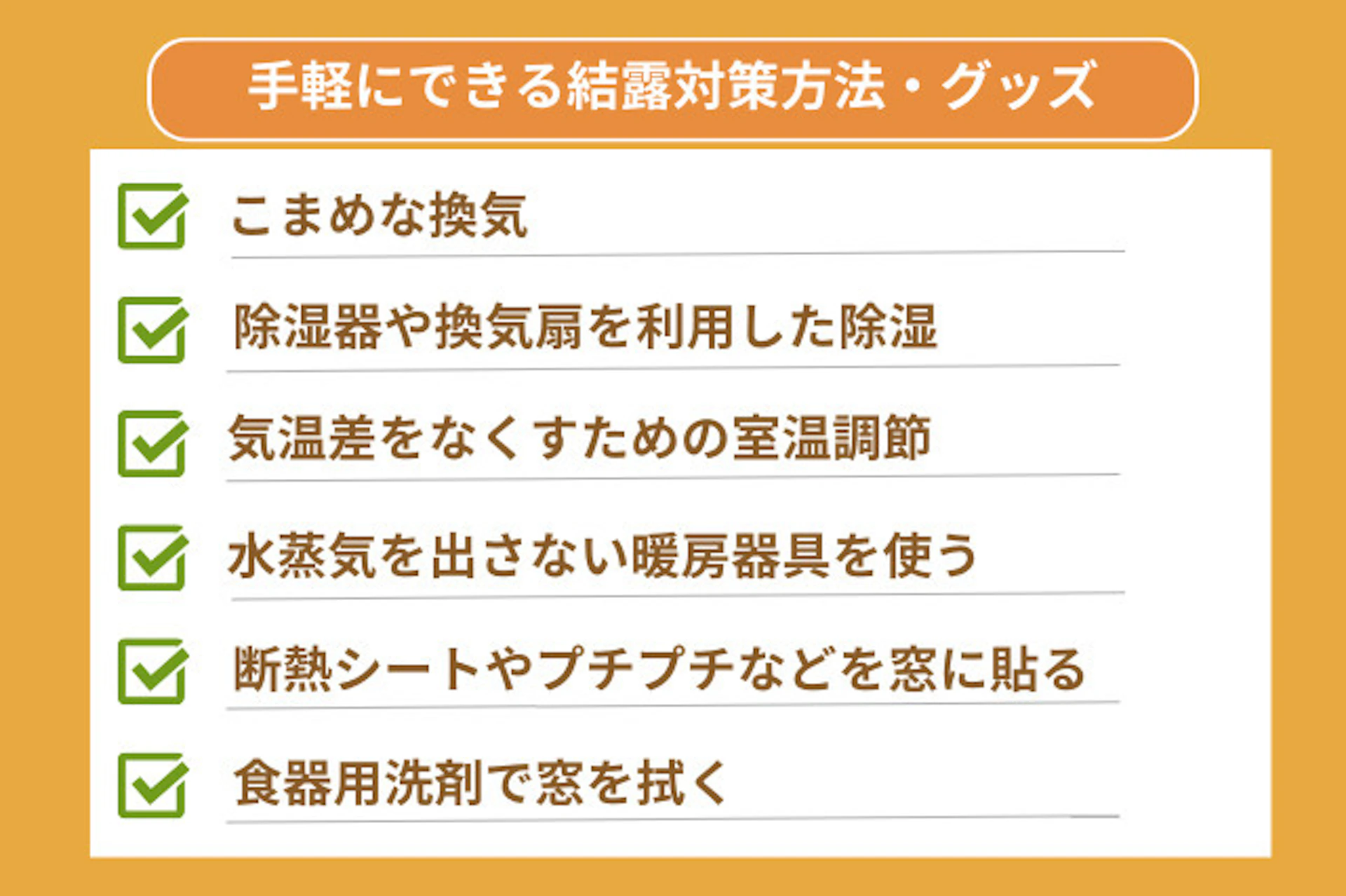

手軽にできる結露対策方法・グッズ

結露発生の予防には、ちょっとしたことに気を付けたり、身近なグッズを使ったりすることで対応できます。

換気をする

一番手軽にできる対策は、こまめな換気です。

特にキッチンやお風呂、室内干しをしている部屋は、水蒸気・湿気がこもりやすい場所なので、換気扇を活用してこまめな換気を心がけましょう。

気温が低い時は少しの間、窓を開けることで、換気対策と窓周囲の温度差の解消につながります。

除湿をする

結露対策として上手に活用したいのが「除湿機」です。

除湿機を使うと、衣類が効率よく乾くというメリットもあります。

室内干しの部屋や、布団の湿気が気になるときには寝室で使用するなど、移動ができる点もよいですね。

加えて、室内の水蒸気量をできるだけ増やさないために、湿気を放出しやすい鉢植え・花瓶・水槽などは、結露が気になる場所には置かないようにしましょう。

室温を上げすぎない(気温差をなくす)

室内の温度や湿度を上げすぎないようにして、結露を防ぎましょう。

窓際や天井付近は気温差があり、湿気が滞留しやすい場所です。

暖房を使用する時は扇風機やサーキュレーターも同時に動かし、部屋全体の空気を循環させて気温差がある場所をなくすようにしましょう。

水蒸気が出る暖房器具を使わない

石油やガスを使ったストーブやファンヒーターは、「開放型」と呼ばれ、灯油やガスを燃焼する際に大量の水蒸気を室内に排出しています。

結露を防ぐには「非開放型」に分類される、オイルヒーターや電気式のハロゲンヒーター、エアコン、床暖房がおすすめです。

なお石油やガスのヒーターでも、「FF式」と分類されているタイプであれば室内に水蒸気を排出しないので、選ぶときに確認しましょう。

断熱シート・プチプチシートなどを窓に貼る

結露の発生を抑制対策として手軽にできるDIYに、断熱効果のある素材を窓に貼るという方法もあります。

具体的な素材を、次の表にまとめました。

素材の種類 | メリット | ポイント |

|---|---|---|

窓ガラス用の「断熱シート(結露防止シート)」 | さまざまなデザインがある。 | 薄い空気の層が断熱効果を発揮する。 |

プチプチシート | 手軽に入手できる。 | 「梱包用(エアパッキン)」と 「断熱用(防寒用)」の2タイプがある。 |

新聞紙や段ボール | 手軽に入手、交換できる。 | 自然光を遮る。 |

食器用洗剤で窓ガラスを拭く

実は食器用洗剤も、結露防止に役立てることができます。

食器用洗剤に含まれる界面活性剤の、水滴を弾く力で、窓ガラスの表面に洗剤の薄い膜を作って結露を防ぎます。

まず窓を乾拭きできれいにしたら、水で20倍程度に薄めた食器用洗剤を布に染み込ませ、全体にまんべんなく塗ります。

最後にもう一度、乾拭きで泡や水分を拭き取れば完成です。

ただし、洗剤の効果は一週間くらいで落ちてしまうので、 続ける場合は週に一度は塗り直しを行うようにしましょう。

結露防止対策が得意な リフォーム会社を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼

リフォームでできる結露防止対策

根本的な部分から結露対策を講じたいという場合は、断熱効果を高めるリフォームを行うとよいでしょう。

結露が大幅に減少するのはもちろん、冬の寒さや夏の暑さが解消され、快適な室内環境が整います。

壁や天井の断熱対策リフォームの費用相場

次の場合には、壁・天井を断熱リフォームすることをおすすめします。

● 壁や天井から冷気が入ってきている

● 壁や天井に結露が発生している

● 北向きのため部屋全体が冷えやすい

家の内側から断熱材や断熱パネルを施工する「充填断熱」と、外側から施工する「外張り断熱」という工法があります。

なお断熱塗料を、内壁に塗装することも可能です。

業者によっては結露防止用に開発された「ノン結露」塗料を提案してくれることもあります。

壁の断熱リフォームの費用相場

断熱工法 | 方法 | 費用 |

|---|---|---|

充填断熱 | 内側からのリフォーム | 4千~2万5千円/㎡ |

外張り断熱 | 建物を断熱材で覆う工法 | 8千~3万円/㎡ |

塗装 | 断熱性の高い塗料を使用 | 4千~8千円/㎡ |

天井の断熱リフォームの費用相場

天井の断熱リフォームは、天井裏に入って施工ができる場合と、天井をはがして行う場合とで費用にかなりの差が生じます。

主な施工内容と、費用相場は次の通りです。

天井裏から断熱材を施工 | ● 4~8千円/㎡ |

|---|

天井を取り外す工事が必要な場合、さらに20万円以上の費用がかかることが多いため、リフォーム会社と予算についてよく確認しておくと安心です。

また、結露には壁の内部や小屋裏、床下に発生する「内部結露」もあり、放置すると柱や土台が腐食してしまう場合があります。

防湿や換気対策も考慮して施工してくれるリフォーム会社に依頼するのが望ましいでしょう。

窓サッシの増設/交換リフォーム・費用相場

窓周りの断熱対策としては、内窓(二重サッシ)の設置やサッシの交換があります。

内窓の増設は、既存の窓の内側に新たな窓を設置する方法で、施工時間は約1時間、費用は8~15万円程度と比較的安いです。

>> 内窓リフォームの費用相場とおすすめ商品をご紹介!

>> 二重窓の断熱効果

また、断熱効果の高い 樹脂サッシへの交換も人気があります。

窓サイズが同じ場合は簡単に施工できますが、サイズが異なる場合や窓全体が劣化している場合は壁の工事が必要で、施工日数と費用が増加します。

サッシ枠のみの交換は約5万円、窓全体の交換は10~60万円が目安とされています。

なお、既存窓に新しいサッシを被せる「カバー工法」なら10~20万円で施工可能です。

結露対策で快適な住まいを実現しよう

ご自身で手軽にできるものから、本格的なリフォームまで、結露対策の仕方にはさまざまさまざまな選択肢があります。

手軽な方法からリフォームまで、ライフスタイルや予算に合った結露対策を取り入れることで、快適で健康的な住環境が実現できます。

気になる方はリフォーム会社に相談し、最適な解決策を見つけましょう。

いろいろな方法を上手に組み合わせて、一年中快適な家を実現してくださいね。

結露防止対策が得意な リフォーム会社を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼

【この記事のまとめ&ポイント!】

結露防止対策が得意な リフォーム会社を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼