.jpg?w=1920&fit=clip&fm=webp)

リノベーションを行う際に耐震工事も検討すべき|かかる費用や施工事例もご紹介

更新日:

リノベーションを行う際は、同時に耐震工事も検討すべきです。 その理由としてはリノベーションで、構造部分が露出しているため耐震工事が行いやすく、耐震補強を行うべきかの判断が付きやすいからです。 また、建物が建てられた年代によっては耐震診断も同時に実施するのがよいでしょう。 本記事では一戸建て住宅(一軒家)の耐震補強・リノベーションの費用相場や施工例、業者の選び方などについてご紹介します。

目次

リノベーションを行う際は耐震工事も検討すべき

リノベーションを行う際は、耐震工事も同時に検討すべきです。

その理由としてはリノベーションで床・壁・天井を解体するケースも多く、構造部分が露出しているため耐震工事が行いやすく、耐震補強を行うべきかの判断も付きやすいからです。

もしリノベーションと耐震工事を別々で行ってしまうと、再度解体が必要になり、費用や工期が余分にかかることがあります。

リノベーションの前に「耐震診断」を行うのが無難

昨今の震災頻度も考慮すると、リノベーション前に耐震診断を行い、住まいの耐震性能を確認しておくのが無難です。

従来の「2000年基準」に則り建築されたものと比べて、特に1981年に建てられた建築物は「旧耐震基準」に則って建築されているため、耐震性能が低く、倒壊・崩壊の危険性が高くなっています。

この基準に該当する住宅にお住まいであれば、必ず耐震診断を行いましょう。

耐震診断を行った際に「耐震性能が不十分」とされた場合は、新しい耐震基準に則り、建て替えが必要です。

まずは耐震工事および耐震診断に詳しいプロから「耐震リフォーム・リノベーションは必要か」や「どんな工事が適切か」などをアドバイスしてもらいましょう。

耐震診断・補強工事について 施工会社と相談したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼

耐震補強・リノベーション工事の主な内容

主な耐震対策の工事の方法には、以下のようなものがあります。

- 筋交いの設置

柱と柱の間や、壁に「筋交い(ブレース)」を設置し、壁面を補強する方法です。

1ヶ所につき5~20万円くらいと、比較的安い費用で施工できる傾向があります。

- 耐力壁を入れる

壁が少ない建物は、地震の揺れに耐えられず倒壊する危険性があるため「構造用合板」などの耐力壁(面材)をバランスよく設置する方法も効果的です。

- 金物などで、接合部を補強

「(土台と柱、柱と梁などの)接合部」を、耐震金物を使ってしっかりと固定します。

古い建物で、元々の強度が不足している際や、経年劣化で弱くなっている場合などに用いる方法で、建物の倒壊を防ぎやすくなります。

- 基礎部分や土台を補強

建物の土台・基礎部分が弱い場合には「鉄筋を入れる」「金物で補強する」「ひび割れた箇所を補修する」といった作業を行います。

中でも、建築基準法が古い頃に建てられた住宅は基礎が弱い可能性が高く、鉄筋を入れる工事が必要となるかもしれません。

- 外壁のひび割れ補修

外壁部分にひび割れが発生している場合は「表面に塗装されている塗膜(塗料)の劣化」もしくは「構造・外壁材自体にトラブルがある」といった原因が考えられます。

劣化状態に合わせて「外壁塗装」や「シーリング材の充填」などの工法で修復作業が必要です。

外壁のひび割れを放置してしまうと、雨漏りや腐食の原因になってしまうため、耐震性に関わらず早めに対処しましょう。

>> 一戸建ての外壁を補修・修理する方法と費用- 屋根の軽量化

- 減築

2階建て以上の一戸建てで、上階の一部もしくは全体を「減築」するご予定であれば、耐震性能が向上する可能性があります。

建物全体が軽くなることにより、1階部分にかかっている(=上階の重さを支えている)負担が減り、地震時の揺れが小さくなるなどのメリットが出てくるでしょう。

どの工法を組み合わせるかは、耐震補強の知識がある施工業者と相談しながら決めていくと確実でしょう。

耐震リノベーションが得意な 施工会社を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼

一戸建て住宅の耐震補強・リノベーション費用相場

最初に、一戸建て住宅で耐震補強のリノベーション工事を行う際の目安金額について、ご紹介します。

耐震補強工事にかかる費用の目安・平均価格帯

まず耐震補強工事を行う場合には、125〜300万円以上の費用がかかる傾向があります。

施工の規模や方法にもよるため一概には言えませんが、平均価格帯は125〜200万円ほどです。

比較的築年数が浅いなどの理由で「金物による接合部などの補強」程度の工事で済むこともあります。

この場合は、40万円くらいの予算を想定しておくと無難でしょう。

耐震補強を含むリノベーションの費用

築年数が経過した一戸建てなどでは、耐震補強と同時にお住まい全体をリノベーションしたい方もいらっしゃるでしょう。

間取りを見直したい場合には、建物の骨組みだけを残してスケルトン状態にし、大規模なリフォームやフルリノベーションを行う方も増えています。

このように「耐震補強と一緒に、水回りなどもリノベーションする」「スケルトンリフォームの際に、耐震補強も同時に実施する」というときには、工事費の総額は350〜2,000万円になる例が多く見られます。

耐震補強リノベーションの施工事例

ここで、当サービス『リショップナビ』に加盟する施工業者が、耐震補強を伴うリノベーション工事を手がけた例を見てみましょう。

LDK拡張などの工事と一緒に、耐震・断熱化

| リフォーム費用 | 280万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 20日 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 42年 |

家全体のリノベーションを機に、耐震工事を行いました。

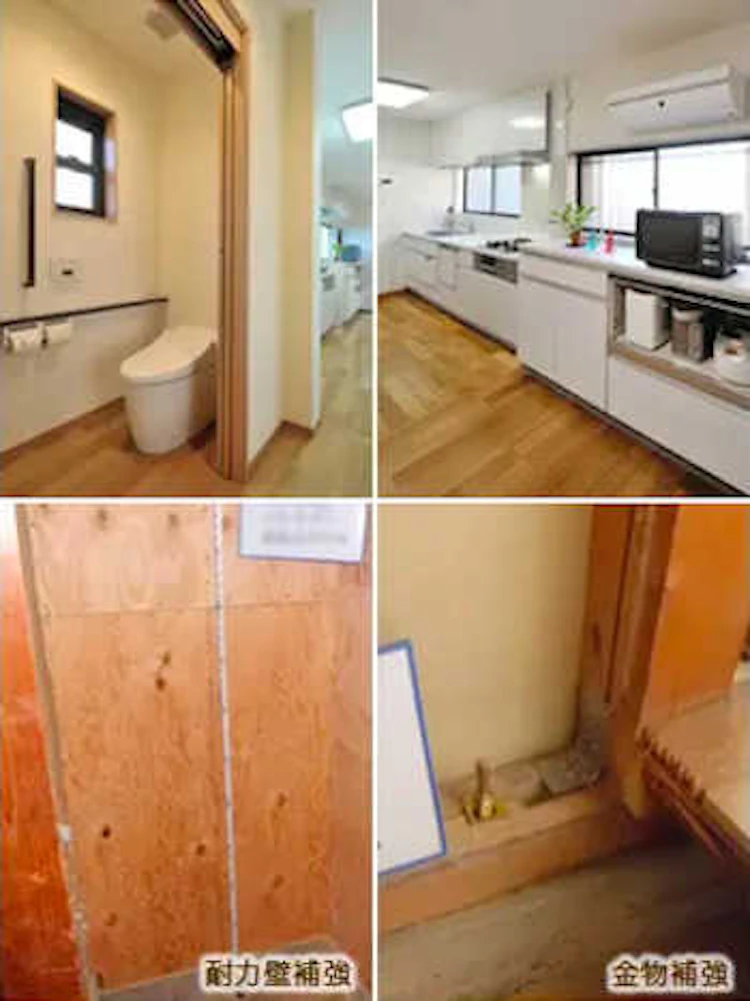

ほかの壁とのバランスを考慮しながら壁を補強し、耐力壁や断熱材を施工。

またダイニングキッチンが狭かったため、間取りを変えて広いLDK空間を実現しました。

>> この事例を詳しく見る

耐震診断に基づき、耐力壁や金物で補強

| リフォーム費用 | 980万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 150日 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 56年 |

築56年のお住まいの耐震性がご心配になり、耐震診断を受けたところ「倒壊してしまう可能性が高い」という結果が出たため、耐震補強をメインに、シロアリ駆除や、水回り・LDKのリノベーション工事も実施しました。

「これで安心して暮らせる」と喜んでいただけました。

耐震工事にかかった費用は、約200万円です。

>> この事例を詳しく見る

>> 愛知県名古屋市のおすすめリフォーム会社をご紹介

旧耐震基準の木造住宅を減築&補強

| リフォーム費用 | 1,100万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 42日 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 35年 |

「旧耐震基準の建物だったため、耐震性能を考慮しながらリノベーションしてほしい」というご依頼でした。

診断結果に基づき、金物や耐震ボードを使って、新耐震基準に合うよう補強。

水回りなども全体的に改装し、駐車スペース確保のために減築工事も行っています。

>> この事例を詳しく見る

スケルトンリフォーム&屋根の軽量化

| リフォーム費用 | 1,300万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 90日 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 39年(木造) |

「祖父母が暮らしてきた家を、子に引き継いでいきたいため、建て替えかリノベーションを考えている」というご相談を受け、スケルトンリフォームを行い、お住まいの状況に合わせて補強することをご提案。

屋根材も、日本瓦から軽量瓦へと変更しました。

せっかくの機会でしたので、LDKをカフェ風の空間にするなど、デザイン性にもこだわりました。

>> この事例を詳しく見る

5世代を超えた築200年の住宅にて大規模工事

| リフォーム費用 | 2,000万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 120日 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 200年 |

伝統的な住宅で、ご家族が代々受け継いできたため快適に暮らせるようにと、リノベーションのご依頼をいただきました。

耐震対策のため柱などを追加し、窓や壁・床などの断熱化や、オール電化工事も実施しています。

>> この事例を詳しく見る

耐震リノベーションが得意な 施工会社を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼

耐震性能以外の工事もリノベーション業者と相談しよう

最後に、住宅のリノベーションをご検討中の方々にお伝えしたいことを記しておきます。

それは「どんな工事プランなら、予算内で理想の住まいにリノベーションできるか」を、施工業者とじっくり相談しながら決めていただきたい、ということです。

耐震補強を実施するか、また耐震対策以外の施工をするかどうかに関わらず「快適に生活するためには、どんな家にするとよいのか」をイメージしてみましょう。

なお当サービス『リショップナビ』では、さまざまな工事に対応できるリノベーション会社を多数ご紹介しています。

すでに物件をお持ちの方も、これから中古住宅を購入予定の方も、優良な施工会社をお探しの際には『リショップナビ』の活用もぜひご検討ください。

ご家族の皆さんが安心して暮らしていける、素敵なお住まいを手に入れてくださいね!

理想的なリノベーションについて 施工会社と相談したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼