【6畳/10畳】増築リフォームの費用相場を徹底解説!工事箇所や広さでの違いも

更新日:

家の増築・建て増しのリフォームを検討する際、「費用はいくらかかるのか」気になるかと思います。 本記事では、場所別(離れ・トイレ・ベランダなど)・広さ別(6~10畳)の価格目安、リフォーム事例、活用しやすい補助金減税制度を解説。 「確認申請や登記は必要?」「既存不適格の場合は?」と不安になっている方にも、注意点や増築できない場合の対策、業者の探し方までご紹介します。

目次

増築の定義とは?改修・改装の違いも

「増築・改修・改築」の違いは、それぞれ次の通りです

増築の定義とは?

- 「増築」:既存の建物や敷地内に、新しく建物を追加し、床面積を増やすこと

- 「改修」:部分的な修理などを行うこと

- 「改築」:床面積を変えずに建物の一部もしくは全体を壊して施工すること

平屋を2階建てにする、バルコニーやベランダを新たに設置する、庭に離れやカーポートを新設するなどの工事はすべて、増築に該当します。

増築のメリット・デメリット

ここでは、増築リフォームのメリット・デメリットをご紹介します。

- メリット

● 建て替えよりも費用や工期を抑えられる

● 住みながらリフォームできる

● 延べ床面積が増えるので居住空間が広がる

● 床面積の増加が10㎡以下の場合、建築確認申請が不要- デメリット

● 床面積の増加が10㎡を超える場合、建築確認申請が必要

● 床面積の増加で固定資産税が増える場合がある

● 既存建物と増築箇所で耐久性などが異なる場合がある

● 内装に一体感を出すのが難しいことがある

【工事場所別】増築リフォーム費用相場

今回ご紹介する増築リフォームは下記の通りです。

① トイレ・浴室・キッチン(台所)を増築する費用

トイレ・浴室・キッチン(台所)を増築する費用相場は70~400万円です。

リフォーム内容と費用の内訳は次の表の通りです。

トイレの増築費用 | 70~200万円 |

|---|---|

浴室の増築費用 | 75~250万円 |

キッチンの増築費用 | 90~400万円 |

トイレや浴室・キッチンといった水回りの増築は、配管工事の手間がかかるため、金額が高くなりやすいです。

採用する機器(トイレ・ユニットバス・システムキッチン)本体の価格や、間取りによっても値段が変動します。

また「トイレ室内に収納を付ける」「2階以上などで、配管追加工事も必要になる」というケースの場合は、高額になるため予算組みに注意しましょう。

② 離れ/リビング・洋室・和室などの部屋(1階部分)を増築する費用

既存の離れや1階部分に、部屋(リビング・洋室・和室・書斎など)を増築する際の費用は、1畳(約0.5坪)あたり25万〜55万5千円です。

「建物構造が木造である」「離れを木造やプレハブ造で増築する」場合は費用が安い傾向があります。

木造住宅や離れの増築リフォームの費用相場は、次の通りです。

「木造」で部屋を増築 | 30〜40万円/畳 |

|---|---|

「鉄骨/鉄筋コンクリート」で部屋を増築 | 50万〜55万5千円/畳 |

新しく「木造」の離れ(ミニハウス)を増築 | 35〜50万円/畳 |

新しく「プレハブ造」の離れ(ミニハウス)を増築 | 25〜33万円/畳 |

(※離れを新たに作る場合には、地盤工事も別途必要になることがあります。)

【水回り設備を追加する場合は高額になりやすい】

リビングや離れを増築する際に、キッチンや洗面台の設置を検討される方もいらっしゃるでしょう。

この場合は配管工事が別途発生するケースがあるため、見積もりの際に総費用をよく確認しておきましょう。

ちなみに水回り工事の内訳金額としては、次の通りです。

新しくキッチンを設置する | 50~100万円 |

|---|---|

間口の狭いミニキッチンを設置する | 28~50万円 |

洗面台を新設する | 10~50万円 |

渡り廊下も一緒に増築する場合もコストがかかる

離れと一緒に「渡り廊下」も設置する場合50~200万円ほどのコストがかかります。

ただし、安く仕上げる方法として、カーポートを廊下として代用できるケースもあり、この場合は10~50万円くらいでリフォーム可能です。

あなたの家の 増築リフォームはいくら?無料リフォーム会社一括見積もり依頼

③ 平屋を2階建てにする費用

平屋に2階を増築する場合 耐震性確保のため、1階部分の補強工事もほぼ必須となります。

屋根の解体・作り直しなどの作業もあるため、1階を増築するときよりも費用が高く、1畳(約0.5坪)あたり50~100万円程度の予算が必要です。

また、2階にどのような部屋を作るか、トイレなど水回り設備を増設するかによっても、価格は変動するので見積もりの際に確認をしましょう。

>> 平屋増築のメリット・デメリットは?施工事例もご紹介

>> 2階の増築リフォーム費用相場と確認申請について知りたい!

なお、2階へ移動するための「階段」をどこに設置するか(室内階段or外階段、あるいは両方)も、業者と相談しながら決めるとよいでしょう。

④ バルコニー・ベランダの増築費用

2階にバルコニー・ベランダを増築する場合は、広さ1畳(約0.5坪)であれば25~50万円前後で済むことが多いです。

1階部分の補強工事の必要性や、バルコニー・ベランダの取り付け方などによっても費用が変わります。

⑤ サンルーム(ガーデンルーム)の増築費用

室内干しなどで活躍する「サンルーム(ガーデンルーム)」を、庭の空いたスペースなどに後付けする場合には床面積が増えるため増築扱いになります。

新しくサンルーム(ガーデンルーム)を増築する際、費用は40〜180万円程度かかります。

スタンダードなタイプであれば100万円以内で施工可能でしょう。

ハイグレードな物や、広々としたタイプを設置する場合、2階に増築する工事の場合は、高額になりやすいです。

⑥ ガレージ・カーポートの増築費用

駐車スペースを新たに作る際には、屋根で覆うタイプの「カーポート」が、予算を抑えやすく人気があります。

愛車を風雨からしっかり守りたい方には、壁で囲まれるタイプの「ガレージ」がおすすめです。

独立したガレージの増築費用(1台用) | 既製品の設置 or 木造を新築:80~150万円 |

|---|---|

鉄骨・鉄筋コンクリート造を新築:150~300万円 | |

ビルトインガレージの増築費用 | 150~300万円 |

カーポート増築費用 | 1台用:18~60万円 |

2台用:30~65万円 | |

既存のカーポート拡張 | 30~250万円 |

建物の一部をビルトインガレージへリフォームする費用目安は、60~250万円(相場=100〜200万円)程度です。

施工プランによっては、250万円を超えるケーズもあります。

既存の1台用のカーポートを2台用に拡張したい場合は、工事方法や規模によって費用が変動します。

ちなみに現在使用していない部屋があるようでしたら、床面積を変えずにビルトインガレージへ変更できる場合があります。

⑦ 地下室の増築費用

新たに地下室を増築できるかどうかは、現地調査しないと施工可否がわからない場合がほとんど です。

工事可能な場合、予算は600~1,000万円程度を見込んでおきましょう。

なお、どの箇所のリフォームであっても、元の家の状態や工事内容によって金額が大きく異なってくるため、最終的にはリフォーム会社の見積もり書を必ず確認してくださいね。

リフォーム費用や内容に疑問点などがあれば、遠慮せずにリフォーム会社へ質問をしましょう。

あなたの家の 増築リフォームはいくら?無料リフォーム会社一括見積もり依頼

【坪別】増築リフォーム費用相場(2畳・6畳・8畳・10畳)

ここでは広さ別の増築リフォーム費用を、ご紹介いたします。

2畳(約1坪)分の増築費用 | 60~100万円 |

|---|---|

210~333万円 | |

8畳(約4坪)分の増築費用 | 250~400万円 |

350~555万円 |

壁・天井・床など内装の材質やデザインにこだわると、高額になるので注意しましょう。

また、窓や収納(クローゼット・押し入れ)の有無によっても費用は異なります。

あなたの家の 増築リフォームはいくら?無料リフォーム会社一括見積もり依頼

増築リフォームの施工事例【8選】+ α

【事例①】生活時間の違いに配慮した二世帯住宅に増築

| リフォーム費用 | 1000万円以上 |

|---|---|

| 施工日数 | 210日間 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | ‐ |

単身で住んでいるお住まいを二世帯で過ごせるよう増築・リノベーションを行った事例です。

1階が親世帯、2階が子世帯となっており、それぞれの階に浴室・洗面・トイレはスペースを設けました。 お互いの生活時間の違いに配慮した住宅となっています。

【事例②】増築工事でインテリアが映える空間に

| リフォーム費用 | 1000万円以上 |

|---|---|

| 施工日数 | 90日間 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 30年 |

新しく収納スペースを作るために増築した事例です。

お気に入りのインテリアを飾れる空間に仕上がっています。

キッチンとリビングの間の壁を外すことで、明かりが差し込み明るい空間となりました。

【事例③】4世代が暮らせる増築工事

| リフォーム費用 | 1000万円以上 |

|---|---|

| 施工日数 | 120日間 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | ‐ |

シェアをコンセプトとした増築・リノベーションを行った事例です。

大人数が集まるには狭かったリビングを大きく確保して、4世代でも暮らしやすい空間に仕上がりました。

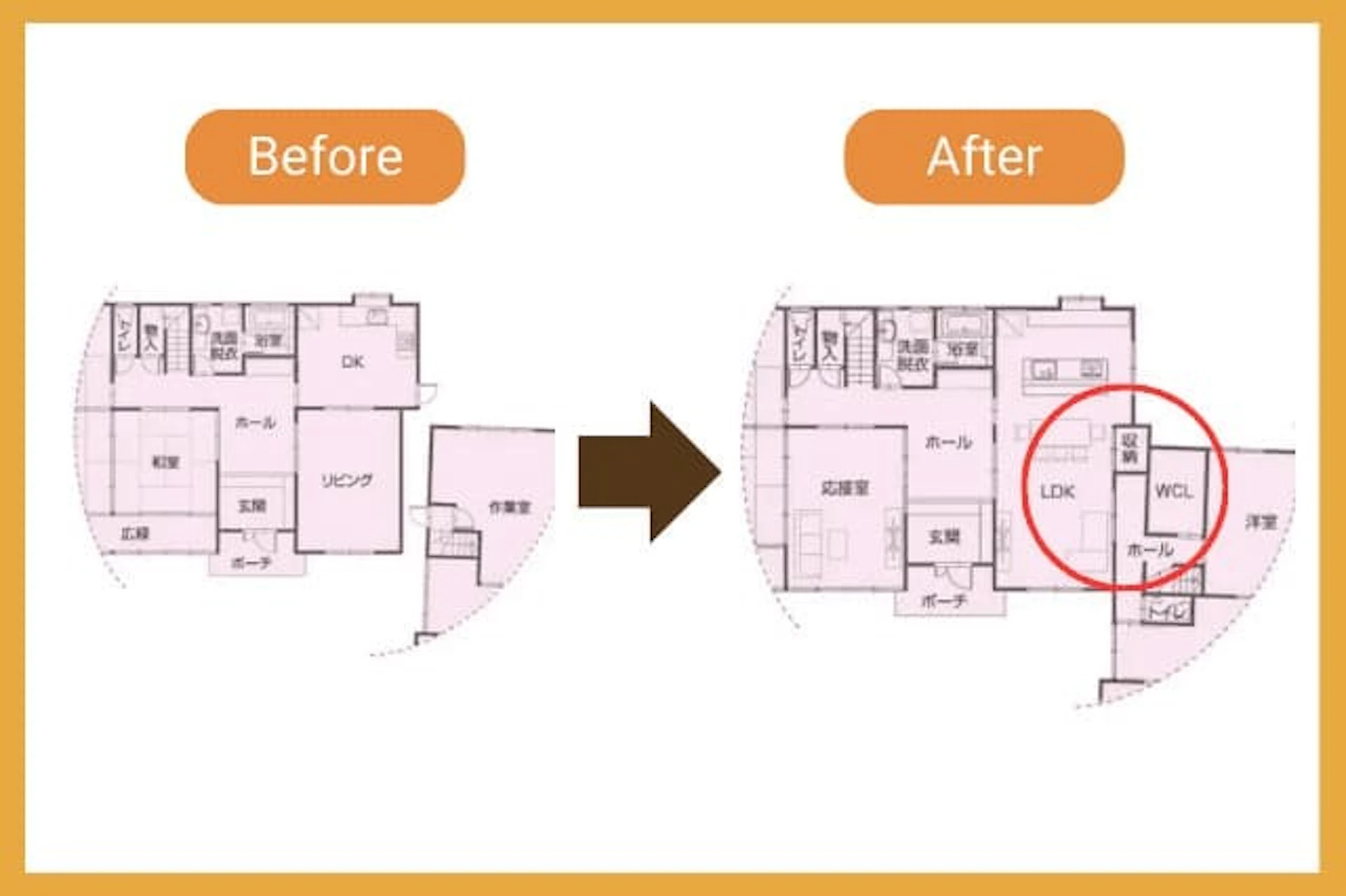

【事例④】増築で広々LDK!猫専用の小部屋も

| リフォーム費用 | 1000万円以上 |

|---|---|

| 施工日数 | 60日間 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | ‐ |

和室とLDKの間を増築し猫専用の小部屋を作った事例です。

以前より広々としたLDK空間に仕上がっており、和室への動線も良く使い勝手バッチリ。

人も猫も快適に過ごせる空間に仕上がりました。

【事例⑤】6帖洋室の子供部屋を増築

| リフォーム費用 | 約198万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 25日間 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 0年 |

1階部分に6帖の子供部屋を増築した事例です。

断熱に優れたお部屋に仕上がっており、将来、ご夫婦の寝室としても使用できると喜んで頂きました。

【事例⑥】LDKを広くするための増築工事

| リフォーム費用 | 約270万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 30日間 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 3年 |

LDKをもう少し広い空間にしたいとの要望で増築した事例です。

増築部分は4.5畳分ほど。 吹抜けにしたことで解放感が生まれ、LDKが広々とした空間となりました。

【事例⑦】お風呂を快適なサイズにするための増築

| リフォーム費用 | 約480万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 60日間 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | 17年 |

浴室が広すぎて冬は寒くお湯も無駄に使ってしまうため、快適なサイズに変更した事例です。

システムバスを入れるため1.25坪分を増築。

適度な広さになって快適に入浴できているとお客様から好評をいただきました。

【事例⑧】増築で広々とした玄関に

| リフォーム費用 | 約570万円 |

|---|---|

| 施工日数 | 60日間 |

| 住宅の種類 | 一戸建て |

| 築年数 | ‐ |

サンルームを撤去して玄関を増築した事例です。

玄関が広くなったため、靴の脱ぎ履きがしやすくなりました。

2人分の収納スペ ースも設置して使いやすい空間に仕上がっています。

そのほかの増築リフォーム事例

増築リフォームに補助金・ローン・減税制度は使える

補助金制度は地域によっては使える場合あり

一般的にリフォーム補助金は、増築では補助対象外とされているため、申請できないケースが多いです。

ただし、地域によっては増築工事を補助対象としている場合があります。

次に、増築に利用できる補助金制度の例をまとめました。

(※次の内容は、2025年12月時点の情報です。)

制度名 | 制度の内容 | 補助金額 | 補助金の申請期間 |

|---|---|---|---|

住宅リフォーム | 秋田市民の方が、 | ● 増改築やリフォーム | 2025年4月1日~ (※事業予算に達した場合、期限前であっても受付終了となります。) |

(※1)参照:「秋田市公式ウェブサイト」(秋田県秋田市)

「三世代(親世帯・子世帯・孫)」で同居するまたは、子育て世帯の方が近くに住むための増築リフォームをする場合は、補助金対象としている自治体が多く見られます。

利用できる制度があるかどうかは、お住まいの地域の窓口や、補助金の知識があるリフォーム業者に問い合わせてみるとよいでしょう。

ローンや減税制度は活用できる場合が多い

増築では、「住宅ローン」や「リフォームローン」で融資を受けることは可能です。

ローンを組むのであれば、「減税制度」も利用しやすいというメリットがあります。

例えば、10年以上の住宅ローンがある場合には「住宅ローン減税」の利用対象にとされています。

ファイナンシャルプランナーなどが在籍するリフォーム会社であれば、ローンを使った資金計画についてもアドバイスしてくれるでしょう。

また、『リショップナビ』では、補助金・助成金に詳しいリフォーム会社や業者にリフォームの見積もり・相談が可能ですので、よろしければご活用ください。

補助金・助成金に詳しい リフォーム会社に相談する無料リフォーム会社一括見積もり依頼

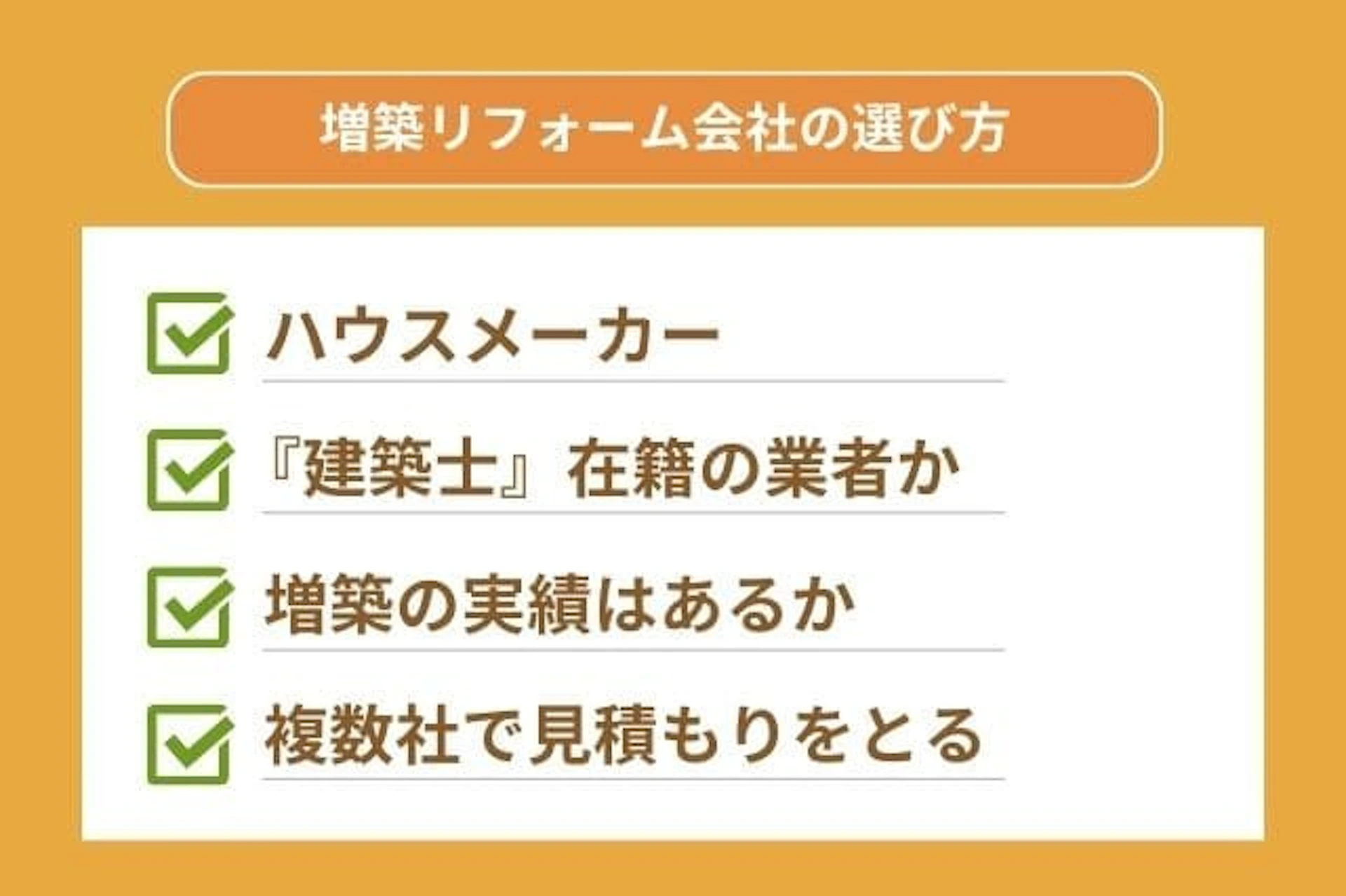

増築リフォーム会社の探し方・選び方

増築工事の依頼先は、次の内容を意識しながら探すのがおすすめです。

ハウスメーカーで建てられた住宅は、ハウスメーカーに依頼を

大手のハウスメーカーを利用して建てた住宅の場合は、増築のような大規模工事は同一のハウスメーカーに依頼しましょう。

住宅メーカーの建物は、一般的に「型式適合認定」という独自の構造計算が用いられており、そもそも増築のハードル自体が高いです。

増築が可能であったとしても、競合相手がいないため工事費が高額になるケースがあるので、予算内で施工できるかなどメーカーの窓口に相談するのが無難です。

「建築士」在籍の業者が確実

増築工事は「一級建築士」や「二級建築士」「木造建築士」が在籍するリフォーム会社に依頼するとよいでしょう。

建築士であれば、減税制度などで必要となる「増改築等工事証明書」の発行や、後述する確認申請にも対応できます。

「建築士」在籍の業者が確実

※ただし、建物の床面積や種類によっては「二級建築士」や「木造建築士」では対応不可の場合があります。

床面積が300㎡を超える3階建てのRC造の住宅などは「一級建築士」しか設計・工事監理をできないことになっているため、該当する場合は一級建築士に依頼するのが最適といえるでしょう。

雨漏りリスク回避のため、増築の実績がある業者に頼む

なお、増築後に雨漏りが発生してしまうケースがあるので、注意が必要です。

実際、このような噂を聞いて「増築後に雨漏りしないか」と不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。

施工不良によるトラブルを避けるためには、増築の実績が豊富にあり、希望に合わせて柔軟にプランニングしてくれる業者に工事を任せることも重要です。

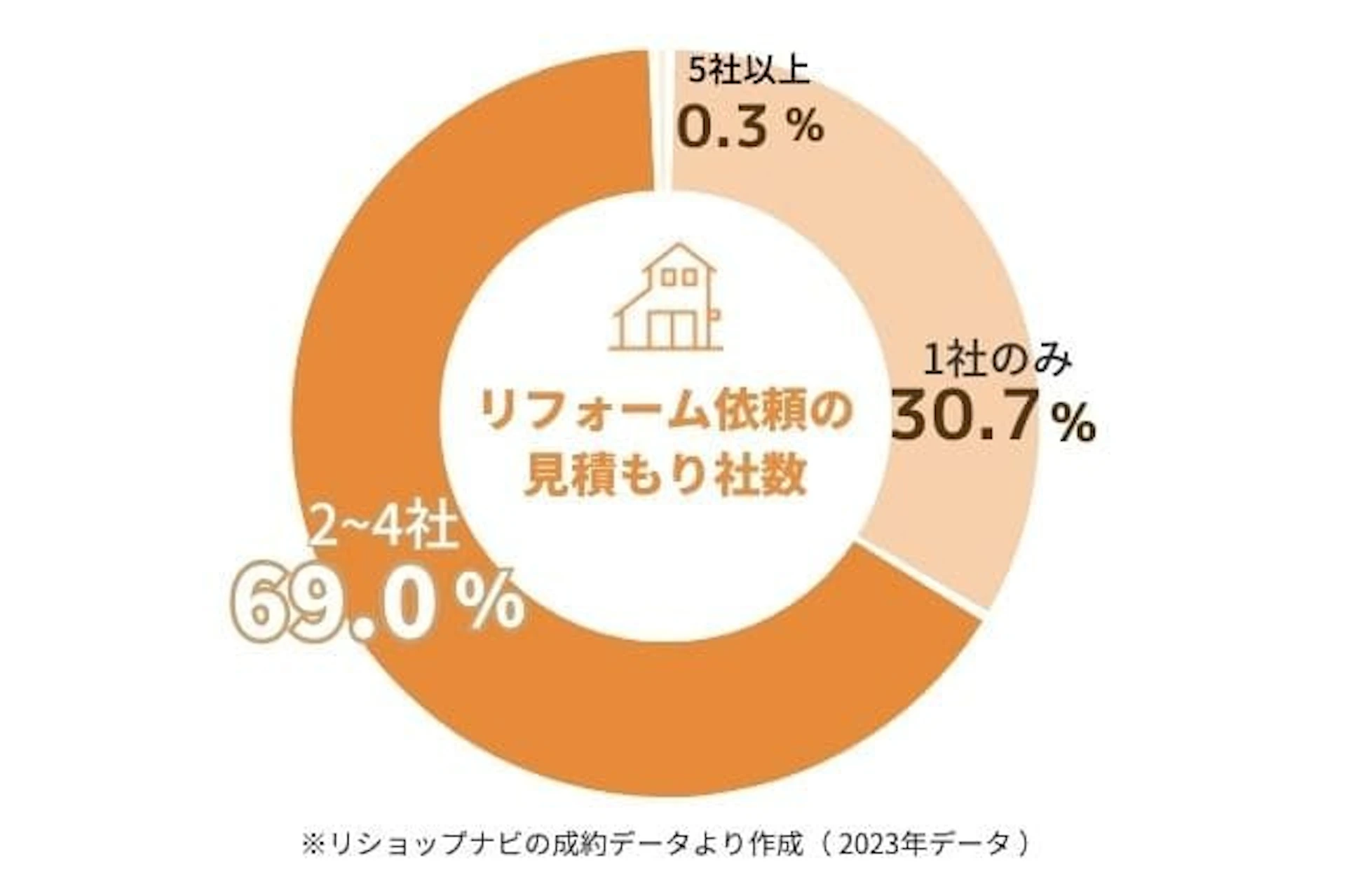

複数社で見積もりをとる

当サービス『リショップナビ』をご利用のユーザー様が、平均で何社見積もりを取ったかグラフにしました。

約7割の方が複数社見積もりを取っています。

特に、増築やリノベーションなどでは会社によって提案内容や金額が大きく異なります。

相見積もりで複数の見積もり書を比較することで、おおよその相場が分かるため「高額請求」や「不必要な工事をされる」といったトラブルを回避しやすくなるでしょう。

何社かの提案内容を比べることで、総予算を抑える対策にもなります。

複数の業者に見積もりを依頼し、慎重に比較してみるとよいでしょう。

あなたの家の 増築リフォームはいくら?無料リフォーム会社一括見積もり依頼

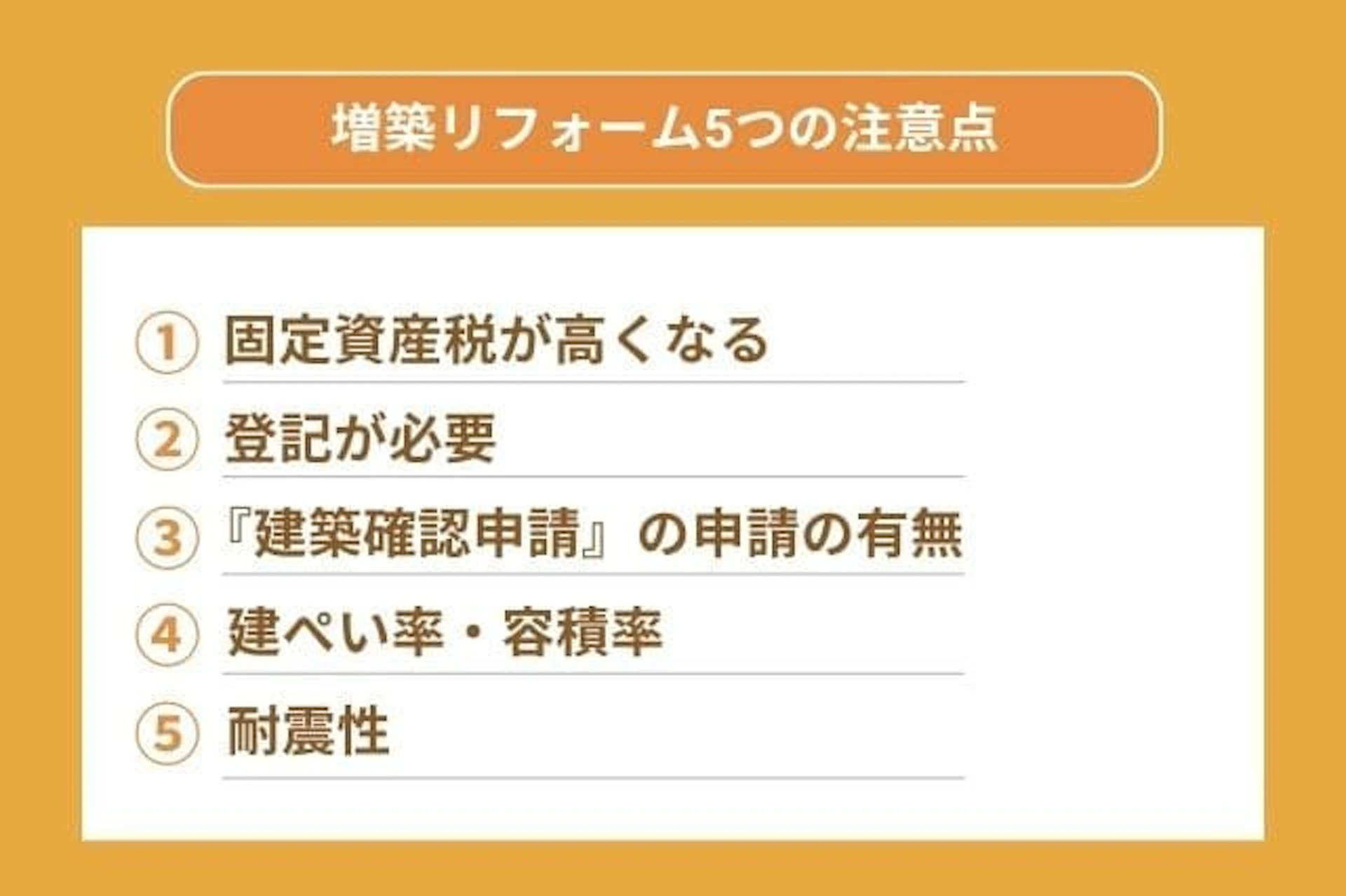

増築する際の5つの注意点

増築のリフォームを行う際には、次のことを注意しましょう。

①固定資産税が高くなる

増築後は、 その建物を調査し直し新たな「評価額」を付けられることになります。

「固定資産税」は、この「評価額」に1.4%の税率をかけた金額で、平均としては工事費の4割×1.7%で固定資産税の大体の増額分がわかるとされています。

一概にはいえませんが、大規模な増築でなければ、数千〜数万円くらいの増額が想定されるでしょう。

床面積が増えるほど固定資産税も高くはなりますが、驚くほど高額になるものではないので、安心してくださいね。

【「固定資産税の軽減期間中」の築浅住宅は、床面積の総合計に注意】

ちなみに、築浅住宅で「固定資産税の軽減措置」をご利用中の方は、増築によって居住用部分の床面積の合計が280㎡を超えた場合、原則として、この軽減は打ち切られてしまうため、お気を付けください。

※「固定資産税の軽減措置」とは?

一般的な一戸建て住宅は、新築後3年度分(長期優良住宅の場合=5年度分)、固定資産税の減額が適用される場合があります。

「居住用部分の床面積の合計が280㎡以下」であることなどが、利用条件です。

②登記が必要

床面積が変わる増築工事では、変更があったときから1ヶ月以内に「建物表題(表示)変更登記」を行う必要があります。

ご自身で申請することもできますが「土地家屋調査士」に依頼することも可能です。

手続きの際には、6~10万円程の費用がかかります。

③地域・規模によって「建築確認」申請の必要性が異なる

各地域では、建物の「建ぺい率」や「容積率」などが制限されていることから、床面積が増える増築工事では、事前に確認申請が必要なことがあります。

防火・準防火地域にお住まいであれば、施工面積にかかわらず確認申請の義務があります。

また上記以外の場合でも「10㎡を超える増築」を実施したい場合は、やはり確認申請が必要です。

(約3坪=6畳程度の増築リフォームを行う場合は、10㎡を超える可能性があります。)

確認申請の手続きには費用も日数もかかるため、予算・スケジュールともに余裕を持って計画しましょう。

(※詳細は後述します。)

増築と同時に減築は、原則「増築扱い」になる

「1階の一部を減築して、空いたスペースにカーポートを増築したい」など、増築と同時に減築をする場合は「増築扱い」になります。

原則として、確認申請の必要可否は「増築する面積のみ」で判断されるため、減築する箇所の有無は規準にはなりません。

お住まいのエリアによっては、建築ルールには細かい違いがあります。

増築を行う際には、自治体の窓口や、建築知識のあるリフォーム業者ともしっかり相談して施工プランを考えましょう。

④建ぺい率・容積率を確認する

建物の建ぺい率や容積率によっては、増築できない場合がある ので事前に確認しておきましょう。

建ぺい率・容積率とは

- 建ぺい率:敷地面積に対する建築物の面積

- 容積率:敷地面積に対する建築物の延床面積

地域によっては建物の高さ制限などを設けていることもあります。

お住まいの自治体へ確認することが大切です。

⑤現存部分の耐震性を確認する

築年数が経過している建物は、現行の「耐震基準」を満たしていない場合があります。

増築した箇所と、既存部分の耐震性がアンバランスになってしまうことがあるため、該当する方は耐震調査を依頼しておくと安心でしょう。

増築する際の確認事項はリショップナビ経由でご相談

これまで、増築リフォームに関する注意事項をご紹介しました。

増築は税金や各種申請、法律に基づいて処理されるものが多く、それらの概要を正確に理解し、状況に応じて1つ1つ対応していくのは難しいでしょう。

『リショップナビ』ではこうした分野に詳しいリフォーム会社・業者と、リフォームの相談を行うことが可能です。

リフォーム会社・業者によっては、各種申請や書類記入のサポートが可能な場合がありますので、ぜひご活用ください。

増築について リフォーム会社と相談したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼

建築確認申請の流れ・手数料や費用は?

確認申請は「建築士に委任」するのが一般的です。

構造計算などができないといけないため、素人の方が書類作成することは、ほぼ不可能でしょう。

特に2005年の耐震偽装事件以降、申請書類の規定がより厳しくなったため、基本的には工事を担当する建築士にお願いしましょう。

増築の確認申請の手順

増築確認申請の手順は、次の通りです。

1. 建築士がいるリフォーム会社と具体的な増築リフォームプランを決める

2. 建築士にリフォーム内容にそった「確認申請」を作成してもらう

3. お住いの地域の役所へ書類を提出(審査結果までは1~2間程かかる)

4. 無事に増築許可が下りたら、着工(※施工中に役所による「中間検査」が入る場合あり)

5. 工事完了、審査機関により申請通りの施工が行われたか検査

6. 「検査済証」が発行される

確認申請にかかる手数料・費用

建築確認では、 申請・中間検査・完了検査の際に手数料がかかります。

料金は自治体によって異なりますが「建築物の床面積が、~30㎡以内/~100㎡以内」などの単位で決められていることが多いです。

確認申請時の手数料については、次の通りです。

手数料 | 0~30㎡以内 | 30㎡超え~100㎡以内 |

|---|---|---|

確認申請 | 0.5~1.2万円 | 0.9~3.2万円 |

中間検査 | 0.9~1.5万円 | 1.1~2.2万円 |

完了検査(中間検査なしの場合) | 0.9~1.6万円 | 1.1~2.4万円 |

完了検査(中間検査ありの場合) | 1~1.5万円 | 1~2.3万円 |

申請書類の作成費用

建築士に書類作成を依頼する場合には、15~30万円程度の費用を支払うことになります。

上記の手数料込みか、別途必要になるかは、担当の建築士に確認しておきましょう。

あなたの家の 増築リフォームはいくら?無料リフォーム会社一括見積もり依頼

「既存不適格建築物」や「増築不可」と判断された場合は……?

ここまでは、問題なく増築ができる場合について解説してきましたが、実際のところ確認申請をしても許可が下りないケースもあります。

例えば、すでに「建ぺい率」や「容積率」の上限いっぱいにまで建てられている場合、それ以上増築することはできません。

また、自治体が独自で定めている「高さ制限」や、北側が日影にならないための「北側斜線制限」があるなどの場合は、「2階建てを3階建てにしたい」といった希望は通らない確率が高いでしょう。

現行の建築基準法に適合していない「既存不適格建築物※」である場合も要注意です。

「増築NG」とされることもありますし、あるいは「増築自体はOKだが、家全体を現行法に合うよう改修しなくてはいけない」と判断されることもあるためです。

※「既存不適格」とは?

新築当時は建築基準法に沿って建てられたものの、その後に法令や都市計画などが改正・変更されたことにより、「現行(最新)の建築ルールに合わない部分が生じてしまっている建築物」のことを指します。

「既存不適格」の物件は、建てた当初から法に違反している「違法建築物」とは異なるので、現況のまま暮らし続けたり、小規模なリフォームを実施したりする分には、特に問題はありません。

ただし「増築など、確認申請が必要な工事」を行う際には、耐震性などに不安が生じる可能性があることから「既存の建物全体を、現在の基準に合わせることが原則」とされています。

『既存不適格の緩和』の対象かどうか

もしも今のお住まいが「既存不適格」物件で、敷地などにはまだ余裕がありそうでしたら、『既存不適格の緩和』制度に当てはまるかどうかチェックしてみましょう。

上述のように、既存不適格建築物で「確認申請が必要なリフォーム」を行う場合には、「既存部に、現行の構造耐力規定を遡及適用する(=今ある建物に対し、現行法に合うよう耐震補強などを実施する)」ことが基本です。

しかし『既存不適格の緩和』という制度により、次のような条件に該当する場合には、既存部分への遡及が適用されません。

つまり「既存不適格の部分を直さないままで、増築してもOK」と判断されるケースがあります。

『既存不適格の緩和』が適用される例 |

|---|

●増築したい面積が、50㎡以下、かつ既存の床面積の1/20以下 |

●増築したい面積が、既存の床面積の1/2以内 |

ただし緩和制度の条件は非常に細かく決められており、増築部分の接続方法や、増築後の安全性が確認できるかどうかなどもチェック対象となります。

既存不適格のまま増築できるかどうか、ご自身だけで判断するのではなく、必ず自治体や建築士にも確認しましょう。

耐震補強などが必要なときは、補助金が出る可能性あり

既存不適格建築物にお住まいの方の中には「増築の許可は下りそうだけど、緩和制度に当てはまらないから、家全体の耐震改修費が高額になりそうで不安……」という方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、既存の建物の耐震補強・改修などが必要な場合には、自治体が用意している「耐震リフォームの補助金」の対象となる場合があります。

また、介護目的や二世帯住宅化などのため「一緒にバリアフリーリフォームもしておきたい」という場合には、「介護保険」や「バリアフリー工事のための補助金」も活用しやすくなるでしょう。

さらに耐震改修やバリアフリーリフォームを行う際には、「所得税の控除」や「固定資産税の軽減措置」といった減税制度も利用しやすくなります。

>> 耐震リフォームの費用・事例・補助金の例

>> 介護・バリアフリーリフォームの費用やポイント

>> 増築で二世帯住宅にする費用相場はいくら?リフォーム事例なども紹介

該当される方は、自治体の担当者や、耐震・バリアフリーリフォームに詳しい施工業者にも、念のため確認してみるとよいですね。

最終的には「妥協」が必要な場合もある

もしも、法的な問題や予算の関係などで「増築が難しい」と判断せざるを得ない場合には「妥協案」を考えることも大切です。

万一、違法だと承知の上で増築してしまうと、最悪の場合、取り壊しを要請される事態に発展してしまうこともあります。

希望通りの増築が無理そうな場合には「確認申請しないで済む範囲で、間取り変更のリフォームができないか」なども、建築士に相談してみてはいかがでしょうか。

違反にならない、かつ予算内で可能な施工方法について、自治体や建築士とじっくり話し合い、納得のいくプランを決めるとよいでしょう。

増築リフォームは家の状態によって、工事可能な範囲が大きく変わってくるため、予算組みもスケジュール作成も、大変難しいものです。

まずは、 増築の知識があるリフォーム会社に現地調査をしてもらい、気になる点を質問してみることから始めましょう。

増築にこだわるのではなく「三世代で一緒に住めるようにしたい」「将来的に、高齢の親を介護しやすい家にしたい」などリフォームの目的を話してみることで、意外な解決策を提案してくれるかもしれません。

プランニングから工事完了後まで、徹底してサポートしてくれる業者に出会えると、理想的ですね。

希望に合わせて提案してくれる リフォーム会社を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼

【この記事のまとめ&ポイント!】

- 増築リフォームの費用相場はいくらですか?

「トイレや浴室」「離れや部屋」「バルコニー・ベランダ」「ガレージ・カーポート」を増築する場合の費用や「平屋を2階建てに変更する工事」の費用について、こちらで解説しています。

- 増築工事を依頼したい場合、どのようなリフォーム会社に任せるとよいですか?

建築士が在籍する業者や、増築の施工経験豊富な会社を選ぶことが大切です(詳細は、こちら)。

- 増築時に建築確認(確認申請)が必要な場合、審査期間や手数料はどのくらい、かかりますか?

料金は自治体によって異なりますが、おおよその目安について、こちらに掲載しています。

なお確認申請は、建築士に委任するのが一般的です。

そのため建築士の有資格者がいるリフォーム業者に相談すると、スムーズでしょう。

希望に合わせて提案してくれる リフォーム会社を探したい!無料リフォーム会社一括見積もり依頼